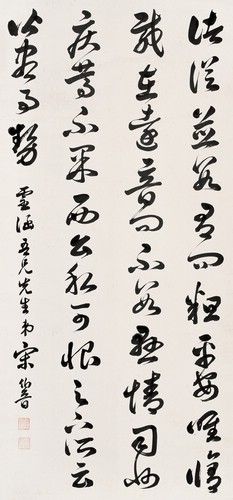

宋伯鲁草书

宋伯鲁草书

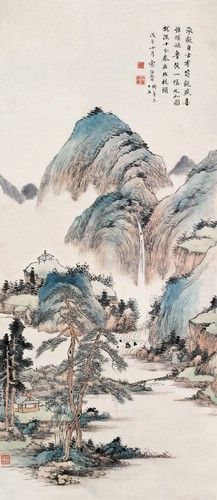

宋伯鲁山水

宋伯鲁山水

陕西高陵?汪运渠

政坛硕儒

宋伯鲁是“关学宗传”柏景伟的关门弟子,“关学”宗师张载爱国重教、学以致用的思想扎根其心。清末国事日非,英、美、法瓜分在前,日、俄、德垂涎于后,中华民族势若累卵。1898年康、梁宣传维新变法,宋伯鲁即出而响应,躬与机密,半年内,由康有为起草,以宋伯鲁名义向皇帝上书的奏章就有10份,宋成为康梁维新运动的重要骨干之一。事败被清廷通缉,宋伯鲁先避居意大利使馆,旋匿居上海3年,期间一度赴日本。光绪二十八年(1902年)携眷归陕,门生故旧迎于百里之外。陕西巡抚升允向清廷请奏,致宋身陷囹圄。3年后获释出狱,伊犁将军长庚因慕其名,请赴新疆参与治理机宜。1911年10月西安反清起义成功后,秦陇复汉军兵马都督张云山请宋伯鲁参与军机大事,委其为兵马都督府参谋官。1918年当选为国会议员。宋伯鲁精通诸子百家,旁通佛、道、医、星象之学,诗、书、画造诣精深,时人誉为“三绝”。其著述甚丰,有《新疆建置志》《新疆山脉志》《西辕琐记》《地理辩证发微》《焚余草》《己亥谈时》《知唐桑艾录》《海棠仙馆诗集》《心太平轩书画论》等20种。

宋伯鲁精鉴定,富收藏。宋曾收藏北宋旧拓《怀仁集王圣教序》未断本,与友人所藏宋拓相较后,于未断本后题长跋,指出此本与友人所藏拓本有7处不同,且比友人所藏拓本时间更早。除书画、善本、碑帖、名砚外,因宋氏酷爱佛道,故佛道典籍占其收藏大宗。敦煌藏经被发现后,经斯坦因等人洗劫,所余运至北京,达官贵人争相求购,宋伯鲁曾购得精品数卷。陕西辛亥之役,甘军犯陕,1912年攻占礼泉后,宋之藏品遭洗劫。

品性节操

陕西西安八仙庵藏有名士丁南羽所绘《白描罗汉渡海神变图》一幅,被庵中视为稀世之宝。宋伯鲁居西安时,常至八仙庵与监院炼师弹琴论道,相处甚为融洽。监院马乐真素重宋道德文章,一日特命道童从密室携出此图与宋欣赏,宋观之惊为神品,不忍释手,期间有人力劝宋出资购买,遭宋严词相诘,并当即将此画交付马乐真,当众声明此后不再观赏此画。马乐真见此,遂再三邀宋题跋。宋恐日后有人私吞此物,在跋尾题曰:“此卷所在当有神鬼呵护,珍重!珍重!又及。”宋伯鲁素与宋联奎友善,宋联奎有一家传旧拓佛经《遗教经》,宋伯鲁一见大叹,谓平生所见之《遗教经》未有如是之精者。宋联奎见宋伯鲁如此喜爱,慨然相赠,宋伯鲁曰:“伯鲁藏物,均收之有方,取之有道,若妄夺他人之爱而私为己宝,不啻于盗贼猛兽,何足挂齿!”收藏之事,虽为小道,但最能勘验人心,只此二事,即可见宋伯鲁之品性节操。

1923年秋,康有为来陕讲学,游览卧龙寺时见该寺所藏宋版《碛砂藏经》放置散乱,且有所损,遂与主持定慧法师商定,由康把《碛砂藏经》带回上海重新印出,以新换旧,并签订了协议。商妥之后,由刘镇华部下将《碛砂藏经》运到康下榻的中州会馆。由于刘部军人不识经,将其他一些经卷同时运走,此事引起定慧法师不满,即向宋伯鲁等人告急,陕西名士群起攻之,闹得满城风雨,此即“康有为盗经事件”。在陕西当时的名老耆宿中能与康有为对话者只有宋伯鲁。宋虽与康交谊深厚,但并不投其所好。因顾及康之脸面,先致一函,后亲至中州会馆劝康还经。经宋伯鲁等人的干预,终于保全了这部藏经,后来移藏于陕西图书馆。但当康有为于1927年逝世后,宋伯鲁再次看到康在戊戌变法时的遗册时,不计前嫌,赋诗缅怀,至为沉痛,于此亦可见宋伯鲁襟怀之博大。

1927年1月,冯玉祥率部至西安,军队驻扎在八仙庵、卧龙寺等地。八仙庵所藏文物典籍甚多,军中有人随意乱翻甚至窃取。监院道人急告宋伯鲁请求设法制止,宋即致函冯玉祥。冯收悉后,当即命令军队从八仙庵撤出,并派副官告知宋伯鲁,八仙庵所藏文物典籍遂得以保全。

宋伯鲁造福桑梓之事甚多,如1911年西路甘军犯陕,宋以旧谊致函甘军将领马安良、彭英甲,促成西路全面停战。1916年在“反袁逐陆”中,宋以全家百口为人质,极力促使陆建章放弃纵火屠城,使生灵免于涂炭。民国18年(1929年), 关中大旱,饿殍遍野,宋从朱子桥等军界人士处募款数万元,命门生散赈……诸如此类的善举皆功德无量,已载入史册。

书画成就

宋伯鲁书画饮誉海内外,历来为藏家所重。上世纪40年代,日本《支那墨迹大成》中就收有宋伯鲁手迹。党晴梵,民国时期陕西之大学者也,其在《关中画苑及宋芝田》一文中说:“去岁至南京,所谓京市最著之文具店清秘阁、荣宝斋(微博)两家,皆代售(芝田)先生手迹。字一楹联需银十余元,画一条幅需银五十元,有时犹求之不得。”

宋伯鲁之书,纯出于帖学,乃二王、赵孟一脉。宋伯鲁少习欧阳询《皇甫诞》、钟绍京《灵飞经》,后习赵孟《道教》《龙兴》《虎丘》,兼习《定武兰亭》,旁涉阁帖,复涉宋明诸名家。在精研晋、唐、宋、元、明诸多大家后,宋代独推赵孟。他在《心太平轩书画论》中云:“积之既久,始恍然,二王之后,断推松雪翁为集书学之大成,余子各得会稽乔梓一体耳。”并认为“右军以后无草书”,对张旭、怀素颇有微词:“颠素以降则奔逸太过,所谓‘惊蛇走虺势入户,骤雨旋风声满堂’者,不免堕入异趣矣!”亦不喜柳公权书“剑拔弩张之势”。宋伯鲁是硕儒,追求的是“中和之美”。以帖学为正宗而不染魏碑者,在宋氏之后亦不乏其人,如白蕉、潘伯鹰、启功等人,其书“郁郁乎文哉”的内美又有几人可及?宋伯鲁虽持论偏颇,但确是二王一系优秀传统的忠实继承者。

帖学书家闻名于世者,其技法、功力不容置疑。宋氏所临《定武兰亭》册页、《赵孟千字文》册页,足以使人领略其技法的精湛和功力的深厚。宋伯鲁之书结体不求侧欹,平实端庄;用笔含蓄,筋骨内裹;损二王、赵孟之妍媚劲利为浑穆雄秀,看似平淡,然谦谦君子之风充溢期间。宋书气息典雅宁静,字愈大则静气愈显,这一特点在其大字对联中尤为突出,这源于宋伯鲁历经时代大潮激荡复归于平和的性情与宽博的胸襟。宋伯鲁待人温和宽厚,每临大事有静气。1926年,刘镇华围困西安城,曾请宋伯鲁等10位大老出城,杨虎城亦至其家劝其出城,73岁的宋伯鲁拒之曰:“我不能走,其他各老也不走。如果我们出了城,城内百姓就更遭殃了。只要我们在城内,刘镇华他就不敢用‘开花’(即大炮)乱轰,百姓少受些难。”杨虎城深为感动地说:“既然如此,咱们就一起守城吧!”一日,宋家正在用餐,一发炮弹轰然穿过宋家后墙落入院内,屋内顶棚震裂,碟盘跳起,灰尘弥漫,全家大小乱作一团,唯宋伯鲁稳坐未动,安慰慌乱中的一家大小。宋伯鲁于炮声中草书的《王安石读孟尝君传》,依然是不激不厉,无一丝躁乱。这种泰山崩于前色不变的定力反映到书法上,是一派“君子藏器”的肃穆景象,是真正的“心画”。

宋伯鲁擅微书微画,年过古稀犹能于灯下在西瓜瓜子壳内写七言近体诗一首,目力过常人远甚。他在《除夕夜竹枝四首》有此诗句:“细书瓜子都成句,频拨炉火自候茶。”并在诗后自注曰:“昔潘文恭、翁北平六旬后,每岁除夕就灯前取瓜子仁书字。其上或七言二句,或写五言、四言,以觇目力,余每效之,似不让先贤也。”宋伯鲁的微书微画,其初衷只在检验目力,流传极少。所幸其孙宋曾谋历尽艰辛保存5枚,系宋伯鲁78岁时所书。这5枚珍稀实物,1996年拍照后影印在《礼泉文史资料》第7辑彩色插页上。

宋伯鲁于画推崇“四王”,晚年专师王时敏。他强调技法与意境的有机结合,在《心太平轩书画论》中云:“执笔之法,意在笔先”“画分曲直,锋要正偏”“作画如弹琴,必有弦外音,其指法始妙”“作画有道,非胸有卷轴者不能佳也;非襟抱潇洒淡于荣利、冲和谦让不与人争者不能佳也”。其画作立意不俗,意境高远。在构图、笔墨技法上继承了“四王”(特别是王时敏)的优秀传统,又有游历江南领略青山绿水的经历,现于纸上则是笔墨清丽深秀、气韵生动。他的画少取北方大山大水,多具江南之景,用笔在着力不着力之间,凭空取神,苍润中更饶灵秀清活,无一丝烟火气。

宋伯鲁晚年最大的贡献是主持修纂《续修陕西省通志稿》。他任陕西省通志局(馆)总纂、馆长,主持续修《陕西通志》,亲自制订大纲,选定修纂人员,严审各卷书稿。自1923年始修至1934年印成,历时10余年,全书分28门类,汇集为120册。不幸宋于这部陕西大型志书出版前的1932年8月7日病逝于西安,享年79岁。宋伯鲁逝世后,通志馆筹办丧事并停止办公3日以示哀悼。陕西省各界人士杨虎城、邵力子等名流及各团体送有挽幛,国民政府要员于右任、戴季陶、焦易堂等以各种不同的方式致哀。国内各大报纸如《中央日报》《大公报》《民国日报》《新秦日报》等刊载丧事消息与纪念文章。出葬之日,土地庙十字一带挤满送葬人群,自南门以至八里村,辄见路祭香案。坟在长安韦曲镇四府村。

党晴梵在《关中画苑及宋芝田》一文中云:“宋芝田先生巍然一老,如鲁灵光,八十犹健,文章书画不减当年。忽闻于昨捐馆,实令全国艺苑减色,固不徒陕西之不幸也。”又撰一联挽之:“谏垣封事,边塞从军,平生夙抱安危志;皇子陂荒,海棠馆冷,老去空教书画传。”盖言宋伯鲁以政治人生始,以学术与艺术人生终,虽不悲壮,却令人敬仰。