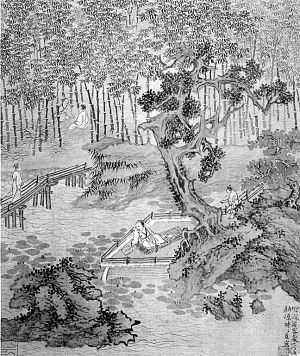

谢时臣《杜陵诗意图》

谢时臣《杜陵诗意图》

晚明画家谢时臣兼有浙、吴两派之风,他的风格无法被归入明代的浙派、吴派系统之内,无法附之以传,于是他也只能被晚明以降的艺术史写作有意无意地忽略和遗忘。

张长虹

谢时臣是活跃于十六世纪的苏州画家,作为一位职业画家,谢时臣传世作品和见于著录的作品数量很多,尺幅也比较大,说明他的创作精力十分旺盛。当时的文徵明、文嘉、许初等苏州文人、画家,对他的评价也比较正面。但在其身后,形势急转直下,自晚明起,谢时臣的作品受到书画理论家的不断批评,社会影响越来越小,甚至在当今的各种美术通史中都很难找到他的名字。那么,谢时臣是怎样演化成为美术史上的失踪者的呢?

谢时臣(1487?1567年后),字思忠,号樗仙,苏州人。明代画史对他有简略记载,如姜绍书《无声诗史》说他“善画,颇有胆气,长卷巨障,纵横自如”。从谢时臣多数作品看,这一评价基本上是准确的。姜又说他“气势有余,韶秀不足”。但既求气势,韶秀自难兼顾。

和其他职业画家一样,谢时臣早年学画经历,画史中没有明确记载。身处苏州,难免会受到“吴门画派”大环境的影响。谢时臣早年和其他苏州画家一样,是以学习“元四家”风格为主的。六十六岁时他尚作有《临王蒙雅宜山图》,可见他对王蒙的热情,至老未减。

又潘正炜《听帆楼书画记续》“卷下”著录了谢时臣嘉靖十二年(公元1533年,谢时臣时年四十七岁)在“树勋堂”作山水册十二幅,遍仿宋元明名家,可知他绘画取法范围甚广,兼及宋元各家。在广泛取法宋元这一点上,谢时臣与吴门派大家沈周非常相似。

虽未见有直接交往,但谢时臣对吴门前辈画家沈周很是景仰,自称“私淑石翁有年”,受其影响也最大。晚明李日华《味水轩日记》卷七记谢时臣六十一岁时所作山水长卷,仿沈周风格,卷首有许初题“石田遗法”四篆书。谢时臣题款云:“前辈石田沈先生,画法宗荆、关、巨然,石翁用笔清古,往往超出过之。仆私淑石翁有年,时嘉靖二十六载丁未,灯下写成长卷,计纸六段,深愧笔力生涩,远不迨石翁濡染难言之妙,是亦邯郸人学步,并失其故也;抑亦人品不牟,而艺有优劣,不可强而及矣。”

台湾中华书局《明清两朝画苑尺牍》收录谢时臣手札,受托为人鉴定书画:

承付来石田大障,入目烂然,其笔法俱学董源与僧巨然,景奇意古,但题款之处为俗士刊去,是亦可悲。其画为此破损,价在五两以下可买,如更要多,不必成此。

可见谢时臣对于沈周作品的风格特点非常熟悉,把握也相当到位,即便是无款作品,仍能够凭其眼力辨识。

与当时苏州文人画家足迹很少跨出苏州不同,谢时臣阅历丰富,遍游名山大川,得江山之助,所以作品才能苍古有气概。如乾坤四景,是他屡屡描绘的题材,一定程度上可能是受沈周《乾坤四大景》的影响。明代嘉兴收藏家汪珂玉在《珊瑚网》“名画题跋卷十三”记载了沈周“弘治戊午(1498年)仲春”所作乾坤四大景,分别为《匡庐瀑》(仿赵松雪笔)、《泰山松》(仿李希古笔)、《黄鹤楼》(仿黄鹤山樵笔)、《峨嵋雪》(仿吴仲圭笔),但沈周是“闲居精舍,漫摹古人笔意”。谢时臣则多次声明是身历其境,目所亲见。汪珂玉藏有谢时臣“乾坤四大景”,分别为“匡庐瀑布”、“泰山松雪”、“洞庭秋月”和“峨嵋积雪”。与沈周的“乾坤四大景”有三景是一致的,说明这一题材基本已经约定俗成。同时,乾坤四大景题材的流行,与明代中期后文人旅游风气的兴起有着直接的关系。此点傅立萃《谢时臣的名胜古迹四景图??兼谈明代中期的壮游》(《美术史研究集刊》第四期)一文论之已详,兹不赘。

不仅自己多有壮游,在对学生的教学上,谢时臣也言传身教,如1541年5月,即作《武当紫霄宫霁雪》的前几个月,5月27日那天,梅雨开霁,他带领学生游灵岩山,“沿太湖探吴王西施旧迹,如响?廊、探香径、麋鹿台之荒址,高跻琴台,抚景长啸,聿兴逸世之想,乃对景仿佛成图,分遗诸子,并系二绝以纪同游故实云。云落孤峰天气清,琴台石梁振衣轻。遥瞻林屋涵银镜,背拂穹隆下玉笙。雨馀岩岫郁苍苍,红粉离宫碧草荒。拾得古时金瑟瑟,玉人争看说吴王”(李日华《味水轩日记》卷六)。基本上是对景写生,画《灵岩小景》长幅以为示范。可以说,敢与溪山写真,正是谢时臣山水画能不同于当时其他苏州画家的主要原因。以至于吴门画派领袖文徵明晚年题其山水册,也称赏有加,认为谢“往岁尝客杭州,又尝东游天台、雁宕,南历湖湘,皆天下极盛之处。此画虽其学力所至,要亦得于江山之助”,而文氏自惭“裹足里门,名山胜地,未有一迹,虽亦强勉图抹,不过效昔陈迹,愧于思忠多矣”。文徵明指出,谢的仿古作品不仅是其学力所至,更因谢时臣的壮游而使作品得到江山之助。文徵明这话并非完全是自谦,其实自明初起,吴门画家沿袭“元四家”遗风,更多地将“师古人”置于“师造化”之上,吴门画派绘画基本上是一种文雅温润的风格,后期尤其走向温吞水式的绘画形式。晚明董其昌为矫此弊,提出“读万卷书,行万里路”的补救方法。谢时臣能诗,又能行万里路,作品颇有生气。明代画史提到谢时臣,也说他“颇有胆气”,“颇能屏障大幅”。在这方面,谢时臣是得到明代画史公认的。

谢时臣弟子姓名可考者有数人,李日华《味水轩日记》卷六“四月朔日”条记谢时臣作品,款题:“吴中梅雨开霁,樗仙子偕门生孙朝肃、蔡维清、予侄滨操舟历胜,直抵灵岩山之麓,沿太湖探吴王西施旧迹……” 因此知谢时臣弟子有孙朝肃、蔡维清和其侄谢滨。陈智超《明代徽州方氏亲友手札七百通考释》(安徽大学出版社,2001年)记“木册?二?”件吴良琦信中提及“初夏吴门庄生(乃樗仙高弟)馆敝里中,仆延请尊号笔意,似得景状”。这个“庄生”应该也是谢时臣的弟子,在徽州溪南驻馆卖画。据上文提到的谢时臣手札考查,该“庄生”其名应为庄俨:

别来竟为省中旧雅留住,寓楮堂大东门北沈宅。感激我公之情,难以笔答,可尽述……更承垂念愚徒庄俨,此子有范敞之室,即有婚姻之举,我公垂念,感当如何!此子聪明端雅,他日正可为门下小桃李,报谢不尽也。

庄生既深入徽州卖画,且颇受称赏,说明嘉靖末徽州地区南宋、浙派的风格依然有着一定的接受市场。因此知其时徽州鉴赏风尚虽已有明显转移,然并非纯为文人画的一统天下,故浙派、吴派的混合风格在有些地区仍有一定的受众。

谢时臣长期生活在苏州,与吴门派文徵明以下的许多画家和文人都有交往,并获得了他们的一致认可。

《朱卧庵藏书画目》著录《谢樗仙西江图》,后有文森、吴大渊、文徵明、唐寅、朱元吉等五人题诗, 可见吴派画家和文人对谢时臣的认可。

吴门画家对谢时臣的推许,是认为他风格接近于沈周。如谢时臣仿沈周山水长卷,后有文彭、文嘉题诗和跋,均及于此点:

郭外青青堆乱山,眼中不复见荆关。石翁仙去樗仙老,我欲神游楮墨间。

每见石翁长卷,爱其墨汁淋漓,云气蓊郁,既脱去画家畦径,无一点尘俗。此卷已造石翁堂奥,若非自题,几于不辨,信樗仙之能事也。文彭题。

樗仙笔法老逾工,写得江山似石翁。一卷烟云足舒展,萧闲如到水晶宫。

思忠此画,不特追踪白石,真得董巨遗法者。茂苑文嘉观之,因题短句其上。辛亥正月二十五日。

苏州文人许初的题跋也说他善学沈周:

画家以生纸落墨,难于绢素,非用笔有圆神之妙,则涩滞而乏天趣矣。我朝画山水得士气者,前辈首称石田先生,其水墨溶溢,真入神妙。先生以正德己巳化去,余髫年犹及见之。善学先生者,今复得老友谢樗仙氏,良可重也。己酉春日,许初题。(李日华《味水轩日记》卷七)

此外,有同样认识的还有稍晚的一些书画鉴藏家,比如李日华、汪珂玉、顾复等人。

李日华本极为推崇沈周,《六砚斋笔记》中有言:“石田化后真诀断,只堪涂抹供娱嬉。”观谢时臣山水画后感慨道:“樗老声价远在相城下,观此有??欲度意。”(《味水轩日记》卷三)是说谢时臣虽声价不及沈周,实际艺术水平却未必在沈周之下。

明末清初书画商人顾复曾见相传为沈周作品的壁画,实为谢时臣作品:

樗仙画韵度不高,然其大幅手笔,石田后一人也。苏州察院公署堂壁画天下四大景,相传为石田作。谛视之知为樗仙也,雄伟不让石田,毁于兵燹,惜哉!(《平生壮观》)

当然,也有人对谢时臣的画,一开始就评价不高。如松江人何良俊《四友斋画论》云:

苏州又有谢时臣号樗仙,亦善画,颇有胆气,能作大幅。然笔墨皆浊,俗品也。杭州三司请去作画,酬以重价,此亦逐臭之夫耳。

何良俊很看重文人业余性质的绘画,欣赏画“盖惟取其韵耳”。因此他对行家和利家的界限分得很清,最推崇文徵明,说他是利而兼行。而对戴进则评价不高,说他“终是行尔,此则限于人品”。谢时臣身为职业画家,学习过南宋李唐、马、夏等院体画家的画法,风格颇近戴进,自然难逃宗派论者何良俊的法眼。

推崇宋画的王世贞对谢时臣的评价是:“颇能画屏障大幅,有气概而不无丝理之病。此亦外兼戴(进)、吴二家派者也。”(《艺苑卮言》附录四)王世贞也发现谢时臣绘画风格取法较广,浙、吴两派都包括。

姜绍书《无声诗史》说谢时臣的画“气势有余,韶秀不足。” 顾复说他的画“韵度不高。”着眼点基本都在他的用墨问题上。苏州也有一些人对其用墨提出异议,因为吴门画派自文徵明后,绘画以清雅的淡墨为主。关于用墨问题,绍兴画家徐渭就挺身而出,为谢时臣大抱不平:

吴中画多惜墨,谢老用墨颇侈,其乡讶之,观场而矮者相附和,十几八九。不知画病不病,不在墨重与轻,在生动与不生动耳。飞燕、玉环纤?悬绝,使两主易地,绝不相入,令妙于鉴者从旁睨之,皆不妨于倾国。古人论书已如此矣,矧画乎?谢老尝至越,最后至杭,遗予素可四五,并爽甚,一去而绝笔矣。今复见此,能无慨然!(《徐文长文集》卷二十一)

徐渭与晚年谢时臣相识于杭州,谢并赠画多张,回苏州后很快去世。徐渭在为友人题谢时臣绘陶渊明卷时特意指出,用墨只是技巧,重要的是绘画的最终艺术效果如何。对绘画的用墨问题,提出了精辟的见解。

吴门画派开派大师沈周是半“浙派”半“吴派”式艺术风格,谢时臣私淑沈周多年,因此他既有大笔挥洒近“浙派”一路的风格,也有水墨清润类“吴派”的风格。事实上,谢时臣的艺术成就在当时独树一帜,自非“吴派”或“浙派”的风格所能束缚。

以往美术史对谢时臣的定位,多说他风格在“吴派”和“浙派”之间。从明代绘画史上看,介于职业画家和文人画家之间的画家还有一些,如与谢时臣同时的仇英、晚明的蓝瑛等。这一现象表明,文人画家和职业画家本就互有交往,在文人画派逐渐占据画坛主流时,职业画家难免也受其影响,有时并主动向其靠拢,造成文人画家和职业画家的合流趋势。这也使得艺术史写作对艺术流派的性质和画家个人身份的界定显得左右为难。

说到底,谢时臣身后声名的寂寥,除其弟子水平平庸,难有大作为,是以后继乏人,无人追捧之外,最主要的原因在于,晚明以后文人画、“南北宗”理论兴起,艺术批评风尚客观上发生了转移,由于谢时臣风格兼有浙、吴两派之风,他的风格无法被归入明代的浙派、吴派两大风格系统之内,无法附之以传,于是他也只能被晚明以降的艺术史写作有意无意地忽略和遗忘。