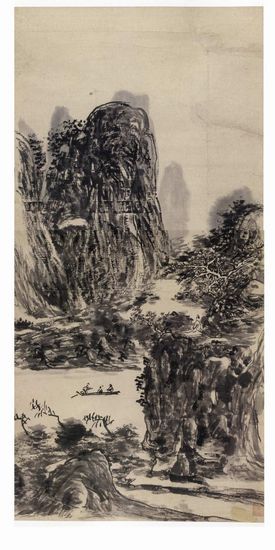

黄宾虹《水墨山水》

黄宾虹《水墨山水》

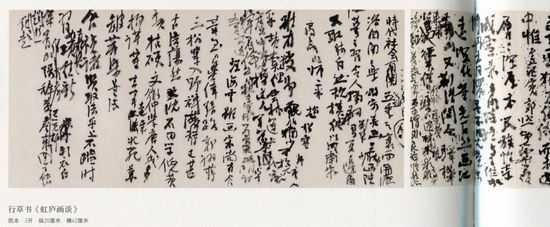

黄宾虹行草书《虹庐画谈》(局部)

黄宾虹行草书《虹庐画谈》(局部)

黄宾虹《萱花》

黄宾虹《萱花》

朴厚内美,终得自在

纪念黄宾虹先生诞辰150周年观展手记

顾村言

齐白石与黄宾虹年岁相近,有“南黄北齐”之称,其实都是南宗一脉所出,如果以禅宗喻之,白石翁大概算是顿悟者,而宾翁大概算得是渐悟者,纯以学养胜,笔墨间则积而又积,至暮年则又由渐悟而至顿悟,新开出一片世界。以此次展览的暮年书法《虹庐画谈》而言,用笔生涩古质,与九十多岁时的焦墨山水相通,满纸苍茫,一片风神,宾翁于此终得大自在之境了。

品读黄宾虹与走近黄宾虹,均非易事。 论黄宾虹高妙之文极多,以自己之浅薄,更不敢妄谈,不过因观纪念黄宾虹150周年大展心有所会,聊作札记而已。

以山水而论,其作品或一片浑融清韵,几如天成,让人惊叹莫名,不忍离去;或乱笔纷披,不知所以,以至于让人有“不会画”之疑,然而其拙其朴以及一种内里的大自在却又过目难忘:这当然是一个执拗的老者,一身的执拗脾气,一身的嶙峋骨力。

这才又想起黄宾虹的画??全无一丝媚俗,不衫不履,歪歪斜斜,实则内美充盈,就像宾翁写生时的那张留影,高高地立着,似乎有些梗,直愣愣地看眼前的景,兀自画手中的画。其实长衫飘然也好,蓬头垢面也罢??宾翁所寄或是剥去所有的伪饰,直见本心。

一

近现代大家中,齐白石与黄宾虹年岁相近,二人也有“南黄北齐”之称。其实都是南宗一脉所出,如果以禅宗喻之,白石翁从民间而来,参以文人熏陶,大概算是顿悟者,天生神力,且纯然一派天籁,而宾翁大概算得是渐悟者,纯以学养胜,笔墨间则积而又积,至暮年则又由渐悟而至顿悟,新开出一片世界,二翁相似者,则皆是一片真意,见出本心。

黄宾虹终其一身自认是学者,早岁意气风发,参加革命党、入南社、办报,风风火火,而后期则一辈子坚守文人内心,耐得寂寞,走自己认定的路,全然不管外面的闹腾与浮躁??而其之所以成为画家,则在有意与无意之间,这从他于东坡的画论中摘出“士夫画”三字为自己归队可见,骨子里,他与彼时所自认的所有“文人画家”是想拉开差距的。解读宾翁,尤须注意其文章画论,尤其是“古之士夫,道艺一致”八字??这对于当下的艺术界以及托文人画以欺世盗名者可谓是当头棒喝!

对于何为真画,宾翁有言云:“画有三:一、绝似物象者,此欺世盗名之画;二、绝不似物象者,往往托名写意,亦欺世盗名之画;三、惟绝似又绝不似物象者,此乃真画。”

借用此一“绝似”说,私意以为,中国之真画者于画“惟寄意又绝不寄意者”,或可真得画之精神。“惟寄意”,是说到底还是寄于画的,而绝不寄意,则其内心深处的寄意,又绝非一画,而在于中国文化与世道人心之所寄??此即宾翁所言:“竭力追古,遗貌传神,成一家法,传无尽灯,其与韩、柳、欧、王有功古文辞,无多差别。”

而师法宾翁,尤当师其求道之心与人生寄意处,而非徒摹其迹。

在当下的艺术界,因市场大热,商人逐利,“黄宾虹”似渐成时髦,这也导致误读黄宾虹者层出不穷,恰如画家了庐此前所言,这“导致全国山水一排点一排黑,且这种现象还在不断泛滥,最令人惋惜的是把原本很有才气的学子和有相当笔墨基础的画家都淹没其中。这也是对黄宾虹艺术的误导”。

现在的画家无宾翁之学养并不奇怪,关键在于是否有求道之心,寄意到底何在?然而让人奇怪的却是一些画家(尤其是北方个别画家)全无宾翁求道之心,或受李可染影响,或眼见得“黄宾虹”大热,刻意摹写其迹,满纸脏腻,粗秽不堪,真有所谓“画虎不成反类犬”之语,而尤让人惊异者,则在于到处炒作,摇唇鼓舌,以师法宾翁与传人自居,动辄标以巨价,与宾翁人格与艺术相较,则相距何啻天壤!

2015年是黄宾虹诞辰150周年、辞世60周年,春和景明之际,在黄宾虹晚年所居的西子湖畔,“画之大者??黄宾虹生平展”、“山色浑融??黄宾虹设色山水展”、“另一个艺术世界??黄宾虹花鸟画展”、“舒和之致??黄宾虹书法展”四项大展(2015年3月25日-5月18日,浙江省文化厅、中国美院、浙报集团等主办)在浙江省博物馆孤山馆区、黄宾虹艺术馆同时举办,在北京,中国美术馆主办的“浑厚华滋本民族”(2015年4月4日-5月10日)也开幕不久。尤其是浙江博物馆,因黄宾虹辞世后,其书画作品及所藏书籍文物等万余件均全部捐献浙博,此次大手笔辟出四大展览,很多作品均是第一次得见。

以山水画而论,宾翁之山水画作近年来在上海、杭州等地多有品读,浙博此前先后展出“元气淋漓”、“夜山雨山”、“焦墨山水”系列等,而此次的山水画则为“设色山水”,除早期画作外,晚期的画作多是未落款的半成品甚至草图,无款无印居多。

二

展览的第一幅作品名《夜色轻舟》,无年款,题诗一,署款“滨虹生质”,当是黄宾虹60岁前临抚名家之作,尚无自家面目,似有董其昌空灵通润处。黄宾虹儿时就开始对家藏书画“仿效涂抹”,早年受“新安画派”影响极大,后又临宋元明诸家,对王蒙、倪瓒、吴镇、沈周作品感兴趣。多年前曾读过宾翁早年拟倪瓒之作,画面当然是清疏渺茫,然而线条则质朴多于清逸,让人想起沈石田之师评石田临倪瓒之语。黄宾虹所临的古人并不尽如人意,而他在40岁到60多岁的画稿中,其实也是看不出自己的面貌??他一直在摸索,这当然是对的,中国画本来就是晚熟的,当下之画家,病在一开始便以“创作”二字横亘于胸中,底子没打好,便又忙着“创新”与“自创风格”,殊不知,所谓的“创新”其实是学养所积自然形成,绝非刻意所求得,而“创作”与“创新”二词也不知害了多少人。

黄宾虹有:“舍置理法,必邻于妄;拘守理法,又近乎迂。宁迂勿妄。”其诗又有:“师古未容求脱早,虎儿笔力鼎能扛。”此语其实只可为知者道也。 黄宾虹真正开始形成自己的面目则在巴蜀之游后,上世纪30年代的“青城坐雨”与“瞿塘夜游”让其悟得笔墨之道。渐渐从新安画派的疏淡清逸转而学习黑密厚重的风格,在壮游山水的同时也创作了大量的写生山水,颇有石涛“搜尽奇峰打草稿”之意。

展览中的一幅未署任何题跋的《水墨山水》真是精品,用笔恣意,涨墨随心,尤其是焦墨渴笔,生涩凝练,具张力,极有石涛之魂。

《水湾写生》、《山游归来》、《惠林写生》均是其“纪游”之作。在论及写生时,黄宾虹说:“至若写生,但求形似,毕竭工力,而我之精神性灵皆凝滞于物,直与髹工何异?”在他看来,形似其实是一个大忌,一昧地追求形似会落入“凝滞于物”的圈套,而必得超然一些,发挥“我之精神性灵”??换言之,此正是一种超脱功利的写生态度。

另一幅《水墨山水》无论是气韵、用墨、用笔、布置均奇而又奇??整幅画一气呵成,均是以草书入画,线条如奔涌澎湃,士气挥洒若无法遏阻??真有一种大旋律在。

黄宾虹曾自己制墨,于墨法精研至深,称之为古今之墨法大师亦无愧色。1934年黄著《画法要旨》,在解释笔法的“平、留、圆、重、变”后,又有“浓、淡、破、泼、积、焦、宿”七字墨法,后又“渍墨”法,晚年画焦墨山水且提出“亮墨”法,展览现场的不多几幅焦墨山水,均以极浓黑的墨线恣意以巨大的力气写出,画面乍看一片混沌,然而留白、用笔均自然融洽,线条里似乎听得到一种痛痛快快的呼吸声与喘气声。

所有这些水墨山水,所重者无不建基于笔墨与文脉,所谓“苏、米书法入画,始成雅格,斯为正轨”。

《浅绛山水》,以浓墨为主,浅淡设色,一片浑融。此一系列于石溪、石涛取法尤多,即其所云:“石溪、石涛于设色虽多不注意鲜明艳丽,而于笔墨气韵特别讲求,虽渲染墨气有渖出者,亦不伤雅,反得天趣。”

如《柳村归艇》图,无论是结构还是用笔,似都有借鉴石涛《淮阳洁秋图》处。

黄宾虹的青绿山水并不多见,悠游自在,不滞于物,全无工气。其自题青绿山水中有:“晋顾长康傅色以浓彩微加点缀,不求晕饰,是为士大夫画丹青所祖。唐大、小李将军之金碧,宋赵伯驹、伯?之青绿,元明以来,赵松雪、唐子畏,皆传其法,力避院画庸史习气,余喜其笔墨飞动,傅色高古。”

《松壑飞泉》,画面一片清润,水色似漫过画面而来。枯松的浓墨与清润的淡墨形成对比,而山之线条则若钢筋拉出。

《松山静坐》,笔墨清润而狠,不修边幅。

《溪桥烟霭》则是写西湖雨景,90岁作,杂用破墨泼墨法,观之若有水汽蒸腾意,非久住西湖者而不能画此。

……

这些都是自己粗粗读过印象极深的宾翁山水画,如果再说一句实话,现场也有一些山水画读之算不上喜欢??除了自己的鉴赏力不足,或者,宾翁其实一直就是在探索的,成功之作有,失败之作自然也是难免的??这并不奇怪,无论是面对宾翁,还是白石翁,或者张大千,其实都不必神化之。私意以为老老实实读画,老老实实说些纯然自己心得的家常话,胜过云山雾罩引经据典多矣。

黄宾虹与陈景昭论画,有“元人倪、黄,笔多墨少,未免空疏枯燥”,“须层层积累,乃至一画经数寒暑,方可历久有神。”??宾翁画语录中自己会心且相契者极多,然而此语自己难认同,倪是直心见性之画,与“空疏枯燥”何干,且其简淡中其实有一种宽博大气在,正所谓绚烂之极而归于平淡,此以陶诗喻之亦可,而层层积累,不过是一法,岂可厚此而薄彼(宾翁与傅雷论画其实也有“平淡非浅薄。倪、黄虽简而实繁”语),就我个人粗浅的理解,宾翁的山水画除晚年变法得大自在之作外,其他有一些仍不免有纵横气。

对于宿墨,黄宾虹有“渐江学云林,解用宿墨法,宿墨之妙,如用青绿”,“宿墨,含带粗滓,而云林以其胸次高旷,手腕简洁,能不见污浊,益显清华,厚重处,正在青绿相同。”此语忽然让自己想起宾翁与倪用宿墨之区别或正在于见与不见污浊,然而晚年的宾翁见出污浊却仍只是表面,骨子里却又仍是一片清简。

黄宾虹变法前的所画山水,或许仍未至顿悟之境,到底还在想着在山水画上要做出一番名堂,然而这在画花卉时却全然不同,因为宾翁画花卉压根就没有想要做出什么名堂,无此念头横亘于胸中,故尤得无意之妙,潘天寿的这句话我以为还是实在的:“人们只知道黄宾虹的山水绝妙,不知花鸟更妙,妙在自自在在。”

黄宾虹花卉展现场展示的一幅《萱花》,满纸飘逸,月白风清,幽香浮动,真是一铭心绝品。

宾翁的书法,则更见一种自在之境与学养所在??他对于书法的实践与理念能够熏染出一代书法大家林散之其实并不是偶然的。

黄宾虹对其学生石谷风曾言:“我的书法胜于绘画”,也可见其对书法的自信。而私意以为与其理解为“胜”,不如理解为其绘画用笔用墨与气质的渊源所在,而其书画最终则又源于其精深博大的学养。

且书法间尤可见出宾翁一种回到本初的努力。他在居北平期间致陈柱尊的信中说:“自觉笔墨时时变易,每日趁早晨用粗麻纸练习笔力,作草以求舒和之致,运之画中,已二十年未间断之,但成篇幅完毕者罕见。” 现场展示的书法作品不少是其临摹名帖名碑之作,均可见证其渐悟修炼之道,而最终让自己不能移步则是《虹庐画谈》,真是神品,尤其东坡说士夫画一段,全然入无我之境,用笔生涩古质,与九十多岁时的焦墨山水相通,满纸苍茫,一片风神,可见宾翁于此终而得大自在之境了。

来源:东方早报艺术评论