横涂竖抹,鬼神亦莫之测,天下真当叹服矣

横涂竖抹,鬼神亦莫之测,天下真当叹服矣

文:菲戈 编辑:鲁毅 图片由浙江美术馆提供 来源:外滩画报

吴昌硕诞辰 170 周年,展览一个接一个,作为故乡,浙江当仁不让。7 月 8-18 日,浙江省博物馆就在西湖美术馆举行了“昌古硕今”特展,展出 170 余件吴昌硕作品。不过半月,同在杭州的浙江美术馆又一次推出开馆 5 周年特展“西泠峰骨”,展期为 7 月 30 日-8 月31 日。这次的卖点不光是吴昌硕,而是囊括了西泠印社历史上七位社长(包括马衡、张宗祥、沙孟海、赵朴初、启功和饶宗颐)的作品,并且是这七位社长首次聚齐在一个展览中。然而吴昌硕还是重中之重,底层的两个大展厅全部给了他,出版的画册也是分成两册,吴昌硕那一册有 288 页,另六位社长集为一册,只及前者一半厚。吴昌硕在西泠印社、在整个中国近代画坛的崇高地位,由此可见一斑。

吴昌硕的独特地位来自他的天分、他的勤勉,与他所处时代的充分“化合”,因而独此一份,别人想学也只能是皮毛

吴昌硕的独特地位来自他的天分、他的勤勉,与他所处时代的充分“化合”,因而独此一份,别人想学也只能是皮毛最早的艺术品拍卖?

其实早在去年,我就在邻省的苏州博物馆看了一个提前举办的百年纪念展,东西虽不如杭州的两次多,却有一点颇长见识。记不太清了,似乎当时在一处文字介绍中偶然看到说,吴昌硕 1914 年参与的一次拍卖,应该是中国近现代最早的艺术品拍卖。我在网上无法查到这种说法的确切资料,不过吴氏与“海上画派”其他大师一样,积极介入书画市场则是没有异议的,他如果真的参与了最早的艺术品拍卖,也是极自然的事情。

1913 年吴昌硕被公推为西泠印社首任社长,1914 年又出任上海书画协会会长,70 岁前后的他声誉已达高峰。然而仔细看画展展出作品的编年,会发现这似乎也正是他的画风又经历变革的时期,此前仍不时会出现偏柔弱的作品,此后则完全是大开大阖、挥洒随性。在 79 岁时为自己 1904 年所画《梅石图》补题款识时,吴昌硕直陈“此帧前廿所作,今一展观,窳弱可”。齐白石题吴氏《观瀑图》,也敏锐地抓住了这一点,说:“余见缶庐六十岁前后画花卉,追海上任氏,得名天下。七十岁后,参赵氏法而用心过之,放开笔机,气势弥盛,横涂竖抹,鬼神亦莫之测。于是天下真当叹服矣。”

可见卖书画为生以及市场价值得到追捧,丝毫没有影响到吴昌硕对于技艺巅峰的追求,某种程度上反而激发了他更上层楼的豪气。

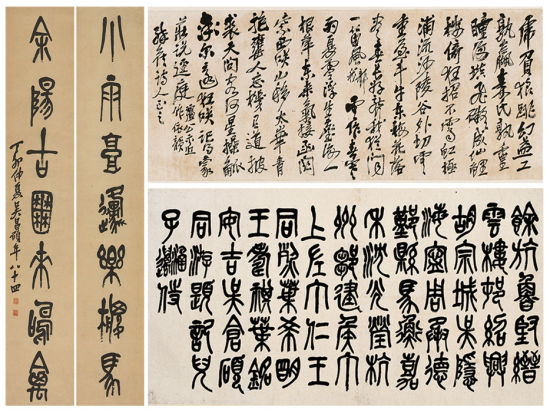

吴昌硕 石鼓文对联《小雨斜阳》(湖州市博物馆藏)

吴昌硕 石鼓文对联《小雨斜阳》(湖州市博物馆藏)  吴昌硕 行书《自作诗》(西泠印社藏)

吴昌硕 行书《自作诗》(西泠印社藏) 吴昌硕 篆书《壬子题名》(西泠印社藏)

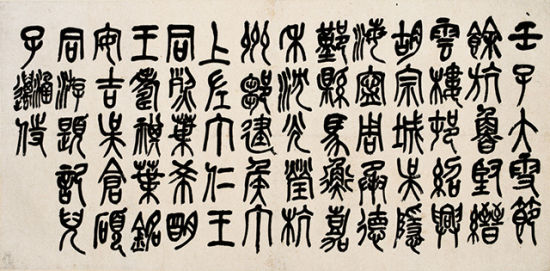

吴昌硕 篆书《壬子题名》(西泠印社藏)文人画的最后高峰?

吴昌硕一直被誉为“文人画最后的高峰”,我想高居翰大概不会同意这个“称号”,因为吴氏作品很大程度上超出了他对文人画的界定(其中最主要的一点是文人挥毫的“业余”属性),根本无法厘清吴昌硕究竟是个文人画家,还是职业画家。我们知道,构成“海上画派”主力的,有一大批浙江书画家,从赵之谦、任伯年、吴昌硕、蒲华,到黄宾虹、潘天寿,以至有“浙人海派”一说。然而传统上,这些画家所出的浙江是由“浙派”主导。“浙派”由于与宋代宫廷画有千丝万缕的关系,被认为更多属于职业画家,而与“吴派”及其后的“松江派”、“虞山派”等等所谓正宗的文人画相对。“海上画派”的一大成就,是多多少少站在市场的立场上,置这些门派之争与意识形态偏见于不顾,市场更容易接受什么就画什么,怎么画更好看就怎么画,于是便也蔚然成派,为文人画衰败之后穷途末路的中国书画别开生面。吴昌硕作为画派领袖,自是这一开放与杂糅的特性的积极实践者,由此为中国书画带来一股强健的生气。

所以,说吴昌硕是“文人画最后的高峰”,我以为是不准确的。吴昌硕初从赵之谦,又师任伯年,然后上溯扬州八怪及石涛、八大、陈淳、徐渭等,这其中几乎没有“正宗”的文人画家,确切地说,倒是兼收并蓄一点文人范儿的职业画家居多??基本上这些人都是靠卖画为生的。从画法上看,吴昌硕以金石书法入画,构图参以青藤白阳、石涛八大的大写意,大大突破了文人画的各种清规藩篱。苏博去年的吴昌硕展,楼上同时举行的刚好是“衡山仰止??吴门画派之文徵明特展”,对比效果再好不过。文徵明作为文人画的一代宗师,的确有其极为精湛的笔墨,纤细温婉,平淡冲和,与我们想象中的中国古典文明形态若合符节。然而晚年吴昌硕的力透纸背与恣肆汪洋,那种力量感,那种冲破束缚的冲动,那种自由挥洒的气势,“四大家”、“四王”是难以想象的,那只能是一个巨变时代、碰撞时代的产物,是最好时代与最坏时代共生一体的产物。

吴昌硕的独特地位来自他的天分、他的勤勉,与他所处时代的充分“化合”,因而独此一份,别人想学也只能是皮毛。“西泠峰骨”这个展,将吴昌硕和其他六位社长的作品放在一起,其实正将这一点凸显无遗。浙美副馆长斯舜威说,展览起名“西泠峰骨”,“‘峰’指高峰,指群峰”,吴昌硕是群峰中最高的那一座。我的理解是,站在吴昌硕这座最高峰上看,别人的确只能是“一览众山小”了。尽管另六位社长各擅胜场,但不仅就诗书画印的整体艺术成就而言与吴昌硕相去甚远,即便是单项技能,无论是绘画、书法还是篆刻,都无法超越吴昌硕,最多只能接近而已(比如沙孟海最好的字与印)。以张宗祥为例,据说解放后他曾通过侄子在香港卖书画,自定的价格比黄宾虹低两成,比沈尹默高两成,可见他自视甚高,自我定位介于黄沈之间。你要是刚刚看完吴昌硕的大作就上楼看他的,十有八九会觉得简直不入流吧。

吴昌硕 《清供图》(浙江美术馆藏)

吴昌硕 《清供图》(浙江美术馆藏) 吴昌硕 《牡丹梅石图》(湖州市博物馆藏)

吴昌硕 《牡丹梅石图》(湖州市博物馆藏) 吴昌硕 《牡丹水仙图》(西泠印社藏)

吴昌硕 《牡丹水仙图》(西泠印社藏)接纳还是抗拒市场?

与这次画展相关的各种文字里,提到了很多影响吴昌硕的前辈大师,但有一个人的名字似乎被漏掉了,那就是陈洪绶。

老莲生活在明亡清兴朝代鼎革的乱世,明代文人画浸淫其中的那个“道通天地,神游八极”的世界正在崩溃,颇似吴昌硕生活的清末民初。他那装饰性极强的铁线方折、游丝描等等,与吴昌硕同样力透纸背的金石笔法异曲同工,某种程度上正是对文人画陶醉于心性之学、恍惚之境的逆反。这种怪异的装饰性反对文人士大夫自诩(然而陈腐)的“深度”与“境界”,甚至不惜借助酒牌之类完全“世俗”和“市民化”的载体,来表达真正的生活热情。海上“三任”都非常推崇陈洪绶,吴昌硕显然也受此影响极深。与陈洪绶热衷于画酒牌一样,吴昌硕也很乐见自己百画不厌的梅花奇石被富商显贵们买去后挂在厅堂上。1919 年,他在重订润格后题诗自况:“衰翁新年七十六,醉拉龙宾挥虎仆,倚醉狂索买醉钱,聊复字字曰从俗。”

我一直觉得,“海上绘画”若是要想重振当年的声势,不能只靠拍卖会上的“天价”,或是冒出一两个深刻(或自以为深刻)的“大师”,而要能出现一批画家像“三任”和吴昌硕那样,不仅不避商业化和市民化的“俗气”,反而能从中吸取到最鲜活的感受性并加以提炼、提升,在能够吸引来文人商人乃至小资白领的“购买欲”的同时,依然可以保持创新性甚至激进性,那才是一个艺术与商业的良性循环。当然,我也知道那实在是一种太理想化的情态,就像吴昌硕这样一个人一样,百年一遇已是幸事。