南宋龙泉窑粉青釉钵 浙江省博物馆藏

南宋龙泉窑粉青釉钵 浙江省博物馆藏

龙泉溪口南宋窑址遗存的瓷片

龙泉溪口南宋窑址遗存的瓷片

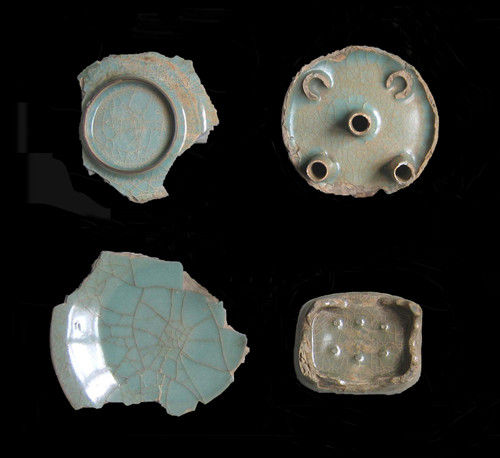

杭州郊坛下官窑遗存的瓷片

杭州郊坛下官窑遗存的瓷片

李 刚

优秀的物质文化,往往具有顽强的生命力,它在一地产生、发展后,会像春天的青藤那样将柔嫩的茎蔓伸向各方,于是,时间、空间带给它一片生机。北宋晚期,浙江宁绍地区曾名噪一时、影响中外的越窑衰落了,但这并不意味着越窑优秀制瓷技术的消亡,而是它迁往他处的转捩点,浙江南部山区的龙泉成为这种传统工艺的主要传播地,从某种意义上说,越窑的终点,便是龙泉窑的起点。不过,事物的演变常带有偶然性和戏剧性,龙泉窑的青瓷生产就是如此。尽管越窑的烧造技术一直在龙泉窑中延续,然龙泉窑为世人所称道的,并不是传统的透明釉青瓷,却是其熔南北制瓷工艺于一炉而烧成的乳浊釉青瓷。

粉青与梅子青釉

因“靖康之难”而迁徙到江南青山绿水间的北方窑工,不仅揭开了南宋官窑青瓷生产的序幕,也给浙南山区烧制类越透明釉青瓷的龙泉窑注入了蓬勃的生机。浙江新昌南宋绍兴二十九年(1159年)纪年墓出土的龙泉窑青瓷碗,釉呈乳浊状,这说明,南宋早期龙泉窑已掌握了乳浊釉的配制、焙烧技术。到南宋中期,龙泉大窑等地的窑场开始改弦易辙,成批生产重复施釉的白胎青瓷。浙江丽水下仓村南宋嘉定十五年(1222年)纪年墓出土的6件龙泉窑厚釉青瓷,即为力证。化学分析结果表明,龙泉窑青瓷的透明薄釉与厚釉属于两种不同类型的釉,前者为石灰釉,后者为石灰碱釉。石灰釉的主要助熔剂为氧化钙(CaO),含量为13%-16%,这种釉在高温熔融状态下,黏度小而容易流动,故釉层只能施得较薄,否则会出现流釉现象。石灰碱釉的助熔剂中虽然仍有相当多的氧化钙,但比例已降至8%-11%,而氧化钾(K2O)、氧化钠(Na2O)等碱性金属氧化物的含量则大幅度上升,因而使釉的高温黏度变大而不易流动,这就是石灰碱釉可以施得很厚的原因所在。重要的是,石灰碱釉在1230℃左右的窑温中烧成时,釉的玻化程度较低,釉中分布着许多未熔石英颗粒、针状钙长石晶体和硅灰石析晶群以及因釉的黏度较高而未能逸出的气泡,使釉层变得乳浊而不透明,具有碧玉的质感。

南宋人赵彦卫在《云麓漫钞》一书中将龙泉出产的厚釉瓷器的颜色称作“粉青”。在今人眼里,“粉青”是指龙泉窑乳浊釉青瓷的一种接近淡天青的釉色,其他颜色的乳浊釉均被列在“粉青”的概念之外而分别冠以不同的名称。但是,出现于南宋中期的“粉青”之名与此前流行的“秘色”之名一样,是一个特征清晰而界限模糊的宽泛概念。“粉”所形容的是釉的乳浊不透明特征,“青”则是釉所呈现的各种青色的统称。龙泉窑是用龙窑焙烧“粉青”瓷器的,由于窑内各部位温度和焙烧气氛的差异,同窑产品的釉色必然千差万别。这既取决于釉内含铁量的多寡和氧化铁(Fe2O3)被还原为氧化亚铁(FeO)的比例,又受到残留石英、钙长石针晶、硅灰石和气泡的大小、密度、形态的制约,同时也与釉的厚度及重复上釉所形成的釉层之间的交接面有关。当光线射向釉层时,不同状态的釉对光的散射率、吸收率和反射率亦不一样,于是出现了由浅到深、由冷到暖的无数色调,很多釉色是“亦此亦彼”的。对龙泉窑乳浊釉瓷器的不同色调的青色,南宋人用“粉青”二字统称之,简洁而贴切,真算得上高明。而南宋龙泉窑白胎厚釉瓷的青绿色调则被后人称作“梅子青”。

科学测试结果表明,“梅子青”与狭义“粉青”两种釉的化学成分相同,釉中氧化铁的含量均为1%左右。所不同的是,“梅子青”釉在强还原焰中烧成,釉中的铁离子被充分还原,“粉青”釉在中等强度的还原焰中烧成,釉中铁离子的还原率相对较低;“梅子青”釉的烧成温度比“粉青”釉高50℃左右,也就是说,“粉青”釉的烧成温度处于正烧温度范围的下限,“梅子青”釉的烧成温度接近正烧温度范围的上限,较高的烧成温度不但使釉中的气泡逸出,而且使部分晶体回熔,故“梅子青”釉显得较为莹澈透明。然而,有两点必须认清:(1)由于窑内温度、焙烧气氛及釉中氧化铁含量的差异,导致在龙泉窑窑址的瓷片和传世的南宋龙泉窑青瓷中,时可见到半乳浊或乳浊的“梅子青”釉。(2)“梅子青”之名并非南宋时就有,而是晚至清代才出现的。元代龙泉窑产品中梅子青釉的比例大幅度上升,粉青釉则渐渐萎谢。比梅子青更偏绿者,被称作“翠青”。翠青釉瓷器是元代晚期至明代龙泉窑青瓷的主流。《格古要论》云:“古龙泉窑,古青器,土脉细且薄,翠青色者贵,粉青色者低。” 这里提到的“粉青色”,是相对于“翠青色”的狭义的颜色概念,指的是淡天青色。粉青釉、梅子青釉和翠青釉的此消彼长及价值的倒转,不是釉的配制和焙烧技术的衰退,而是制釉技术与社会需求相适应而推陈出新的结果,它所折射出的是南宋至明代世人审美观不断变易的轨迹。

明人陆容的《菽园杂记》在叙述龙泉青瓷时说:“……然上等价高,皆转货他处,县官未尝见也。”浙江绍兴宋六陵废墟出土的南宋龙泉窑白胎厚釉青瓷残片说明,特殊的审美价值曾使这类做工考究、烧制不易的窑业制品扮演过宫廷用瓷的角色。元明时期,龙泉窑的上等白胎乳浊釉青瓷,仍受到统治者的青睐。需要说明的是,龙泉大窑南宋至明代承烧御用白胎乳浊釉青瓷的窑场,属于州府一级的官窑,因而除了宫廷用瓷外,大量同窑烧造的青瓷则以商品的形式进入了海内外贵族和百姓的生活。

龙泉官窑与乌泥窑

经多年研究,我认为南宋官窑的发展序列是:余姚官窑→内窑→续窑→郊坛下官窑,这已得到窑址的出土物和热释光测定结果的证实。南宋人赵彦卫的《云麓漫钞》第十卷在述及青瓷时说:“今处之龙溪出者色粉青,越乃艾色……近临安亦自烧之,殊胜二处。”此卷写于开禧元年(1205年),因此,这条记载的时间概念十分清晰??“今”是指开始编写此书前后的一段时间;“近”即开禧元年前后很短的一个时期。“临安”指代朝廷,“自烧之”的窑便为郊坛下官窑,而越州生产“艾色”瓷器的窑,就是绍兴元年(1131年)四月之前设立的余姚官窑。值得注意的是,《云麓漫钞》的记载显示出续窑与郊坛下官窑之间的历史不是直接相连的。古代制瓷全凭经验,窑工是技术的载体,技术在人与人之间传递而延续其生命,传递终止也就意味着技术的消失。因续窑与郊坛下官窑之间的间隔时间不长,故同一批窑工便可保持技术的连续性。那么,续窑停烧后,窑工去了何方?从考古资料看,南宋龙泉烧制黑胎乳浊釉青瓷的窑场,当为续窑制瓷工艺的延续地。

南宋龙泉窑的中心产地在大窑,此地出产的优质瓷器曾被朝廷纳用,所以大窑烧造宫廷用瓷的窑场属于广义的龙泉官窑。然而,清人所谓的“龙泉官窑”,主要是指龙泉生产黑胎乳浊釉青瓷的窑口。在大窑的窑址中黑胎瓷所占的比例极小,而这类瓷器却是龙泉溪口南宋窑场的主要制品。溪口南宋窑场有四点值得重视:(1)黑胎瓷的制作相当精致,虽不及内窑,然总体上却不逊于续窑,有不少器物可与郊坛下官窑的同类制品媲美,这表明它的制作工艺与南宋都城一带的官窑相同。(2)人们经对比研究,认为此窑的黑胎瓷是“仿官”的,即仿郊坛下官窑的产品,这说明两窑的黑胎瓷的年代相近。(3)该窑出产的黑胎瓷不见于平民墓葬和居住遗址,可见它不属于市肆行销的商品瓷。(4)龙泉大窑为龙泉窑的中心产地,那里的窑工所掌握的优秀制瓷技术,完全可以满足地方官府向朝廷进贡各类青瓷的需求,根本没有必要再到远离大窑的溪口另设生产贡瓷的窑场,这反过来说明,南宋溪口窑场的生产性质与大窑窑场不同,而与续窑一样,其产品当主要供统治者使用。因龙泉溪口的南宋窑场为远离都城的州府一级的官窑,故在由朝廷掌控的郊坛下官窑设立后,该窑的窑火会因地方官府的各种需要而继续燃烧。应该看到,南宋人所称的“余姚窑”“内窑”“续窑”“青器窑”(郊坛下官窑),均已被考古资料所证实,而“乌泥窑”则尚未被认知。南宋的《坦斋笔衡》、《负暄杂录》在谈到北宋官窑时说:“江南则处州龙泉县窑,质颇粗厚。”这表明北宋晚期龙泉窑已进入统治者的视阈,但在叙说南宋官窑时却不再提“龙泉县窑”。按理说,南宋时龙泉窑的制瓷水平,足可与都城一带的官窑比肩,其产品也被统治者纳用,二书不应漏载,所以,我认为《坦斋笔衡》和《负暄杂录》提及的“乌泥窑”,当为龙泉溪口烧制黑胎乳浊釉青瓷的窑场,南宋人用主要产品的胎色给窑场定名,是为了使该窑在窑名上有别于遐迩闻名的“龙泉县窑”或龙泉窑。至于清人蓝浦的《景德镇陶录》关于“乌泥窑”位于建宁府建安(今福建建瓯)的说法,显然属于臆测,因为乌泥窑虽以产品的黑胎得名,但建瓯附近的建窑在宋代所烧的黑胎瓷,表面施黑釉,南宋人是绝不会将它跟烧造御用青瓷的内窑及郊坛下的“新窑”相提并论的,所以,只有龙泉溪口窑场、“余姚窑”、续窑生产的乳浊釉青瓷与内窑、“新窑”青瓷才具有可比性。

值得一提的是,在龙泉小梅发现南宋烧制黑胎瓷的窑址后,人们即把它与溪口的南宋窑址联系在一起,认为是南宋最早的官窑,支撑这一未加深入研究而匆匆得出之结论的,竟是未加修正的热释光测定值。事实上,这一观点是根本站不住脚的。首先,这处窑址的产品和溪口窑址一样,不具备南宋早期余姚官窑和内窑青瓷那样的造型特征,却与1205年前后设立的郊坛下官窑的器物及大窑窑址南宋中期以后的制品有颇多相似之处。其次,南宋早期朝廷所需的陶瓷器主要取给于余姚官窑、平江官窑和内窑,这不仅有《中兴礼书》、《坦斋笔衡》、《负暄杂录》等南宋文献的记载可考,而且有工艺学、类型学和经修正的热释光测定值为依据。再次,明人陆容的《菽园杂记》转载《龙泉县志》有关龙泉窑业的内容云:“青瓷初出于刘田,去县六十里。次则有金村窑,与刘田相去五里余。外则白雁、梧桐、安仁、安福、绿绕等处皆有之。然泥油精细,模范端巧,俱不若刘田。”“刘田”又作“琉田”,即今龙泉大窑,考古调查结果和窑址发掘资料证明,大窑确实是龙泉窑的中心产地和优秀制瓷技术辐射性传播的源泉。不难看出,小梅窑场是南宋大窑窑业向周边拓展的产物,它与远离大窑、独具特色的溪口南宋窑场不同。小梅窑址出土的厚釉残瓷,胎色普遍较深,此乃就地取用含铁量较高的瓷土所致,而不是有意选用紫金土的结果;许多器物釉的透明感很强,这是窑温掌握不好的表现。显然,该窑瓷器的总体质量远逊于大窑窑场的同期产品。必须指出,浙江古代青瓷的热释光测定值存在一定的正偏差率,例如:越窑“太平戊寅”款青瓷碗残片的热释光测定值所对应的公元年份为916年,“太平戊寅”即北宋太平兴国三年,它所对应的公元年份为978年,热释光测定年代偏早62年,正偏差率为5.69%;余姚官窑南宋早期青瓷标本热释光测定值的正偏差率为12.69%;龙泉窑南宋中晚期青瓷鼎残片热释光测定值的正偏差率为13.22%;龙泉窑元代青瓷洗残片热释光测定值的正偏差率为15.23%。若以龙泉窑南宋青瓷鼎热释光测定值的正偏差率对小梅南宋窑址出土的3个青瓷标本的热释光测定平均值进行修正,所得的公元年份为1253年,由此可知,小梅窑址的年代不早于南宋中期。辨明这个问题,不惟对认识龙泉官窑,而且对理清南宋官窑的发展脉络,均具有重要意义。

“哥窑”的误区

龙泉“哥窑”的传说,自明代以来一直混淆着世人的视听。其实,“哥窑”之名源于“哥哥洞窑”,它本与龙泉窑毫无关系。最早述及哥哥洞窑的是元人孔齐的《静斋至正直记》,该书云:“乙未冬在杭州时,市哥哥洞窑器者一香鼎,质细虽新,其色莹润如旧造,识者犹疑之。会荆溪王德翁亦云,近日哥哥窑绝类古官窑,不可不细辨也。”明代,该窑被简称为“哥窑”。“哥窑”的地点,明人高濂的《遵生八笺》说在杭州凤凰山下,明人王士性的《广志绎》的记载与此相同。1996年,人们在杭州凤凰山发现了一处烧制黑胎青瓷的古窑址,据我考证,该窑址的元代遗存正属于《静斋至正直记》记述的哥哥洞窑。哥哥洞窑“绝类古官窑”的青瓷,极易被视作南宋官窑的制品,而元末烧制的“土脉粗燥,色亦不好”的瓷器,则被归入哥窑范畴。传世的哥窑瓷器的共同特点是:胎呈灰色或黑色,胎体较厚,制坯不精,釉层乳浊而丰腴,多呈米黄或月白色,釉面布满大小不等的开片,片纹均着色,即所谓的“金丝铁线”。据明人文震亨的《长物志》记载,景德镇窑至迟从明宣德开始仿烧哥窑瓷器,这也表明哥窑在宣德以前已成为历史。《景德镇陶录》云:“哥器,镇无专仿者,惟碎器户兼造,遂充称哥窑户。”另据《文房肆考图说》记载:“吉州窑,出今吉安州永和镇……宋时有五窑……又有碎器更佳,今世俗讹称哥窑,体厚质粗者,不甚直钱。”显然,海内外收藏的形形色色的所谓哥窑瓷器,并非同一窑口所烧,其中除了哥哥洞窑及后续窑场的制品外,景德镇窑的仿品占有较大的比例,可能还有“碎器窑”或其他窑口的类似产品,而其年代亦有早晚之别。这都有待于将来进行深入的研究。

由于哥窑瓷器在明代具有较大的影响,故有人将“哥窑”与龙泉扯上了关系。明人陆深,为弘治十八年(1505年)进士,嘉靖十六年(1537年)任太常卿兼侍读学士,卒于嘉靖二十三年(1544年)。他在《春雨堂随笔》中写道:“哥窑浅白断纹,号百圾碎。宋时有章生一、生二兄弟,皆处州人,主龙泉之琉田窑。生二所陶青器,纯粹如美玉,为世所贵,即官窑之类。生一所陶者色淡,故名哥窑。”从这条记载看,章氏兄弟烧瓷的作坊合称“琉田窑”,章生二所烧青瓷的价值高于章生一所烧的瓷器,属“官窑之类”;“哥窑”的定名,不是因章生一为哥哥的缘故,而是由于他烧的器物颜色淡。嘉靖四十年(1561年)编成的《浙江通志》云:“龙泉……县南七十里曰琉华山……山下即琉田,居民多以陶为业。相传旧有章生一、章生二兄弟二人,未详何时人,主琉田窑造青器,粹美冠绝当世。兄曰哥窑,弟曰生二窑。”《浙江通志》的记述,简约而又含糊,既“未详”章氏兄弟为“何时人”,又不提起“哥窑”与“生二窑”产品的特征,还把“兄”与“哥窑”联系了起来。 嘉靖四十五年(1566年),郎瑛在《七修类稿续稿》中对“哥窑”作了这样的叙述:“哥窑与龙泉窑,皆出处州龙泉县。南宋时,有章生一、生二弟兄,各主一窑。生一所陶者为哥窑,以兄故也。生二所陶者为龙泉,以地名也。其色皆青,浓淡不一。其足皆铁色,亦浓淡不一。旧闻紫足,今少见焉。惟土脉细薄,油水纯粹者最贵。哥窑则多断文,号曰百圾破。龙泉窑至今温、处人称为章窑。”《七修类稿续稿》的文字虽比《春雨堂随笔》和《浙江通志》详细得多,但在内容上却出现了很大的变化??“宋时”写成了“南宋时”;“主琉田窑”变成了“各主一窑”;“生二窑”改成了“龙泉窑”;章生一掌烧的窑之所以称作“哥窑”,不是由于所烧青瓷的釉色淡,而是因他为兄之故。此后各书凡谈及龙泉“哥窑”的,或繁或简,均为鹦鹉学舌,并无什么新意。以上三部在嘉靖四十五年前短短的数十年间编撰成的书籍对“哥窑”描述的这种差异,足以反映出这些明代文人的笔录没有纪实性,字里行间倒显露出臆想和杜撰的成分。洪武二十一年(1388年)成书的《格古要论》的“古龙泉窑”条中,只字未提“哥窑”;《新增格古要论》的“古龙泉窑”条中,文字有所增加,说法也具差别,然仍不见“哥窑”的一鳞半爪;在弘治七年(1494年)完稿的《菽园杂记》所转载的《龙泉县志》关于龙泉窑的详细记载中,也丝毫不见章氏兄弟的身影。考古资料表明,龙泉大窑既无专烧开片瓷器的窑场,亦不曾出产施米黄和月白釉、釉面具“金丝铁线”纹的瓷器。事实表明,龙泉境内根本就没有所谓的“哥窑”。

那么,龙泉“哥窑”是谁编造的呢?据刊于明崇祯十年(1637年)的《天工开物》记载,龙泉“哥窑”之名当为“古董行”附会而成。明代中晚期人们为何要做这种移花接木的事呢?我认为主要原因是,至明代中晚期,杭州哥哥洞窑那种“绝类古官窑”的青瓷已停烧150多年,而曾烧制过黑胎开片青瓷的龙泉窑尚在生产乳浊釉青瓷,这便引导人们朝浙南山区追本溯源,“哥窑”在龙泉琉华山下之琉田的传说因此而流行起来,再经文人墨客的演义和修饰,于是,龙泉“哥窑”便“三人成虎”、弄假成真了。近年来,有人认为龙泉溪口和小梅南宋时烧制黑胎开片瓷器的窑场为“哥窑”,也有人把龙泉大窑等地多处遗存开片残瓷的窑址皆称作“哥窑”。这些观点的纰缪在于:第一,传说的龙泉“哥窑”位于大窑,而不是大窑以外的地方。第二,“章生一”所掌烧的“哥窑”仅为“一窑”,而不是多座窑。第三,《春雨堂随笔》说“哥窑”瓷器“色淡”,但黑胎瓷(尤其是釉层透明者)的颜色大多较深或很深。第四,开片是烧窑停火后的降温阶段因器物的胎和釉收缩率不一致所造成的,有的则是在瓷器出窑后的漫长岁月里因胎内储存的应力受环境影响而释放所缓慢形成的。明代以前,开片多为工艺缺陷而不是刻意追求的装饰效果,在龙泉的所有古窑址中,没有一处窑址的产品是全部开片或全部不开片的。显而易见,迷恋龙泉“哥窑”的人,因受思维定势的束缚而难以超脱,否则,是绝不会在这一没有真凭实据的虚幻的传说上作此类无谓的、无法自圆其说的“考证”和揣测的。

自杭州凤凰山哥哥洞窑窑址发现后,哥窑的来龙去脉或曰演变的大体轮廓已经明晰,在这样的胜于雄辩的客观事实面前,龙泉“哥窑”这个流传已久的动人传说,应被彻底置于史实的范畴之外,使其像《梁祝》故事那样永远只是萦绕在传统文化上的美丽却又虚幻的光环,而不能再让它披着有“史”可稽的外衣去搅浊今人和后人对真实哥窑的审美判断了。